からっぽで吐く

からっぽで吐く

〜管楽器のための呼吸トレーニング〜

黒坂洋介

<吸うはやすく吐くはかたし>

息を吸うことと吐くことを比較した場合、人体の構造から考えて、吐くことのほうが難しいといわれています。吐くための筋肉のほうが吸うための筋肉よりも少ないからだそうです。

しかし、吹奏楽部を対象とした呼吸法講習会で「みなさんは吸うのと吐くのとどちらが難しいですか」と尋ねると、多くの生徒から「吸うほうが難しい」という答えが返ってきます。

また管楽器演奏で呼吸にトラブルがあると考えられる場合、「もっとたくさん吸う」ための練習をすることが多いのではないでしょうか? つまり問題は「吸い」にあると多くの演奏者および指導者が考えているということです。

どうして吸いのほうを難しいと感じる人が多いのでしょうか。そして呼吸のトラブルは「吸い」の練習をすれば解決するのでしょうか。

<肺と呼吸の関係>

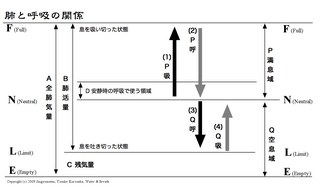

添付した「肺と呼吸の関係」という図をご覧ください。まず、この図の読み方を説明します。

※図をクリックで拡大。

「F」と書いてある一番上のラインは、息をめいっぱい吸った、つまり肺が満タンな状態です。一番下の「E」ラインは肺の中に空気がないからっぽの状態です。したがって、FからEまでに収容できる空気の総量が「A全肺気量」ということになります。

人間は肺の空気を全部出し切ることはできません。どんなに吐いてもかならず肺の中には空気が残ります。これを「C残気量」といいます。ですから息を吐き切った状態が「L」で示したラインということになります。FからLまでのことを「B肺活量」と呼びます。

さて、まん中あたりにある「N」のラインに注目してください。これは肺内部の気圧が外気とほぼ同等のとき、つまり吸っても吐いてもいないニュートラルな状態のときです。

ここから少し吸っては吐き、また吸っては吐くという浅い空気の出し入れをくり返すのが、ふだんの、つまり安静時の呼吸です。図中には「D安静時の呼吸で使う領域」として示してあります。

Nから息を吸った領域を「P満息域」、Nから吐いた領域を「Q空息域」と呼ぶことにしましょう。

<深呼吸はおもに満息域で行なわれる> ふつうに「さあ深呼吸しましょう」と言われたら、 私たちはまず大きく息を吸うことが多いでしょう。 つまり図中P満息域の「(1)P吸」をやり、その後「(2)P呼」に移るわけです。

このとき「どこまで吐くか」には、個人差がありま す。深呼吸ですから、N点は越えるケースが多いでしょうけれども、比較的浅いところで吐き終えて、ふたたび吸気へ折り返すと考えられます。

なぜなら、Q空息域において吐くためには、安静時にはない特別な身体の使い方をしなくてはならないからです。人間にとって吐きが難しいというのは、じつは空息域でのことなのです。

<ふだんは満息域だけ使っている>

図をよく見ると、安静呼吸は満息域側で行なわれていることがわかります。つまり、Nから少しだけ吸い、それを吐いてNあたりに戻す。このくり返しが安静時の呼吸です。

また先に見たように、いわゆる深呼吸のときも、おもに満息域が使われていました。つまり、自然にまかせて呼吸しているかぎり、私たちは満息域ばかり使う傾向が強いのです。

ところで満息域において意識的努力が必要なのは、たしかに「吸い」のほうです。呼吸筋に入力して吸気を行ない、力を抜くことで筋肉の復元力を使って息を吐く。「(1)P吸」は努力吸気であり、「(2)P呼」は復元呼気というわけです。

もし満息域だけを呼吸と考えるなら、「吸うほうが吐くより難しい」という感想を持ってもふしぎではありません。吸うときには意識的努力が必要で、吐くときはそれを解除するだけでよいからです。

逆にいうと、「吸うほうが難しい」と感じている人は、空息域での呼吸をあまりしたことがない、あるいはそれを意識したことがないのかもしれません。

<空息域では吐き方が違う>

空息域においては、吸いと吐きの「努力感」が逆転 します。つまり、吐くことに筋入力が必要で、それをゆるめることで息が入るのです。

「(3)Q呼」は努力呼気であり、「(4)Q吸」は復元吸気となるので、空息域においてはあきらかに呼気(吐く息)のほうに意識的努力が必要です。

もう一度、図で確認しておきましょう。

P満息域の吸い=(1)P吸 → 努力感をともなう

P満息域の吐き=(2)P呼 → 復元力にまかせる

Q空息域の吐き=(3)Q呼 → 努力感をともなう

Q空息域の吸い=(4)Q吸 → 復元力にまかせる

同じ「吐き」でも、満息域はラクチンで、空息域ではシンドイことがわかります。

また、空息域はふだんほとんど使っていないので、「(3)Q呼」は、多くの人にとって特に難しいと考えるべきでしょう。

<問題は吐くときに起きている>

管楽器は吐いているときにしか音が鳴りません。もし管楽器奏法に問題があるとすれば、それらの問題は、かならず「息を吐いているとき」に生じているはずです。

したがって問題解決のためには、吸うことよりも吐くことに注目したほうがよさそうです。もう一度、図を見てみましょう。

「(2)P呼」の間は呼吸筋の復元力を使えるので、比較的楽に吐けます。しかし、N点を越えて「(3)Q呼」になると、吐くのがぐっと苦しくなります。

これを解決するには、二つの方法があります。ひとつは消極的な方法です。それは満息域の吸気、つまり「(1)P吸」の能力を高めるというやり方です。いわゆる「もっと吸いなさい」という練習ですね。

どうしてこれが消極的かというと、「(1)P吸」の能力を上げることで、「(2)P呼」の復元呼気の量を増やす(あるいは時間を延ばす)だけであって、問題の本質である「(3)Q呼」の力不足は解決しないからです。

本当の問題は空息域の呼気で起きているはずですから、これを「積極的に」解決するためには「(3)Q呼」そのものにアプローチする必要があるのです。

<からっぽで吐く>

では、「(3)Q呼」そのものを開発するにはどうすればよいのでしょうか。

以前、洗足学園大学ジャズコースでトロンボーン奏者のブルース・ポールソン氏が紹介してくれた方法がひとつの参考になります。

1.まず、楽器で簡単なスケールを吹きます。このとき自分の音色をよく聞いて覚えておきます。

2.つぎにマウスピースをはずし、管に向かって思いきり息を吹き込みます。このとき口は管にはつけません。5回、10回と、息を吸っては激しく吹き込むことを繰り返します。この間、約1〜2分。

3.ふたたびマウスピースを装着して、同じスケールを吹きます。同じアンブシュア、同じタンギングで吹いても、音色、音量とも、さきほどとはまるで違っていることに気づくでしょう。

これは「意識的に強く吐く」ことで、息を吐くための筋肉群を活性化する方法です。

このような「(3)Q呼」開発法を計画的にふだんの練習へ取り入れるための教材があります。「ハイ・エア・ビルド」という金管教則本です。

ハイ・エア・ビルドでは、中低音から超低音のペダルトーンを使って、音符を吹き伸ばし、息がなくなりかけたらクレシェンドをかけ、音が出なくなってからさらに3秒間吹き続けるという練習をたくさんやります。徹底的に吐き切るトレーニングを重ねることによって、空息域で息を吐くための筋肉群を育てるわけです。

このような「吐き切る」練習をするのは、管楽器奏者にとって、もっとも効率的で効果的な呼吸トレーニングだと考えられます。ふだんはあまり使わない空息域の呼気「(3)Q呼」をダイレクトに鍛えることができるからです。

<吸う練習はしなくてよいか>

もちろん満息域もどんどん開発すべきであり、吸う練習も必要だと考えます。また、満息域の呼気「(2)P呼」はラクチンと先に述べましたけれども、楽器を演奏する場合はもう少し事情が複雑になってきます。このあたりについては機会をあらためて解説することにしましょう。